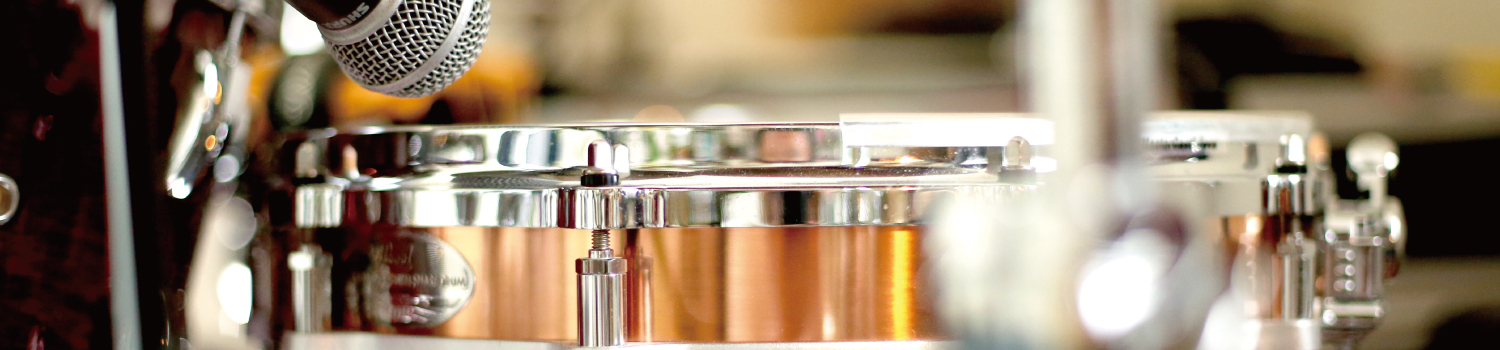

ドラムを始めると「一番お世話になるのはスネアかもしれない」と思ったりします。

そして、「少し音を変えてみたいなあ」とも思いますよね。

いわゆるカスタマイズというには大げさかもしれませんが、

「どう扱えば良いのかよくわからない」という方もおられると思います。

その様な方々のために、カスタマイズ云々の前に、

最初の一歩として「スネアのパーツの名称と役割」つにてご説明いたします。

もくじ

1.基本的なスネアパーツの名称

2.基本的なスネアパーツの役割

基本的なスネアパーツの名称

市販のスネアに、ほぼプリセットとして装備されている基本パーツをご紹介いたします。

基本的なスネアパーツの役割

❶フープ:

❺のヘッドと呼ばれる叩く部分を本体に固定するためのパーツ。❻のテンションボルトにて、ヘッドの張り具合を調整して音程や音色が調整できる。

❷ ストレーナー:

スネア独特のキレのあるサウンドは❼のスナッピーによるものだが、そのON/OFFと張り具合を調整するためのパーツ。

❸ラグ:

❻のテンションボルトを受けるパーツ。数は型やメーカーにより少しずつ違う。

❹シェル:

スネアの胴体部分のパーツ。スチールやブラス、メープル材やバーチ材など様々な素材のものが販売されており、このシェルの部分でスネアサウンドが大きく変わる。購入するときはなるべく楽器店で試させてもらったほうが良い。

❺ヘッド(表側=叩く側):

ヘッドには表側と裏側があります。表側は実際にスティックで叩く方で「ヘッドのバターサイド」と呼びます。❻のテンションボルトで張り具合を調整します。きつく張ると音は高くなり、緩めると低くなります。逆側のヘッド(スネアサイド)と合わせて調整して、好みのサウンドを作ります。生産元はにREMO(レモ)というメーカーが最も有名で、表面加工や構造も様々。その加工方法によりサウンドがかなり違います。

❻テンションボルト:

フープをラグに固定するためのネジです。締める順番にルールがあるので、注意が必要です。また、長時間演奏すると緩んでくるので、慣れてきたらライブ中なども少し締め込む様にすると美しいサウンドが維持できます。

❼スナッピー:

うねうねとした針金が何本も束ねられた物で、裏側のヘッドにピタリと接触しています。これがあることにより、表側を叩いたときに「ビシっ」という音が出るので、スネアらしい張りと繊細な演奏にも反応するサウンドが得られるという仕組みです。針金の数や形状、材質などにより様々な種類がありますが、サウンドに大きく影響するのは本数と形状です。また、❷のストレーナーと同じ場所か、逆側に張り具合の調整ツマミがあり、しっかり張ると硬い音、ゆるめに張ると伸びのある音になります。

❽ヘッド(裏側=叩かない側):

叩く側ではなく、スナッピーのある裏面を「ヘッドのスネアサイド」と呼びます。表側同様、張り具合でスネアサウンドが大きく変わります。バターサイドと合わせて調整し、好みの音を作ります。

スネアパーツの名称のご紹介でしたが、割と他のリグにも共通しています。

なので、まずはここを押さえてしまえば後が楽です😊

ぜひ覚えてカスタマイズやウンチクの際にお役立てください😊😊😊